Les 30 propositions de la Ligue

Axe III : ENCADRER LE DIALOGUE SOCIAL ET DEFENDRE LE STATUT PROFESSIONNEL

De tout temps et dans tous les secteurs d’activité professionnelle, le dialogue social et les droits collectifs sont là pour rétablir les déséquilibres, car réunis autour d’identité collective, les travailleurs sont plus forts que lorsqu’ils sont isolés.

Or, on constate que les artistes-auteurs et autrices sont privés des droits collectifs les plus élémentaires, comme celui de choisir leurs représentants.

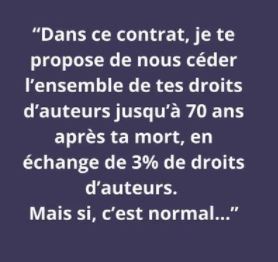

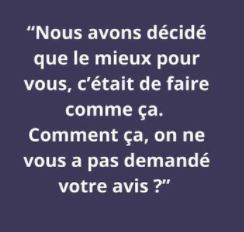

De nombreuses décisions concernant les artistes-auteurs et autrices sont prises sans ces derniers. Ils sont évincés depuis avril 2014 de la gestion de leur propre régime de sécurité sociale et ne participent pas à la négociation collective de leurs conditions de travail.

Les artistes-auteurs et autrices sont ainsi dans une situation ubuesque : ils cotisent comme des professionnels, mais ne sont absolument pas considérés en tant que tels. Ils sont assez adultes pour payer leurs cotisations, mais restent à la table des enfants quand il s’agit de parler de leurs conditions de travail.

Nous demandons la reconnaissance d’un corps professionnel et l’organisation d’élections, afin que nos professions puissent constituer une représentation clarifiée, solide et élue démocratiquement et agir sur les décisions prises à propos du statut professionnel, lequel devra par ailleurs être renforcé.

Mesure 12 : Identifier un corps professionnel

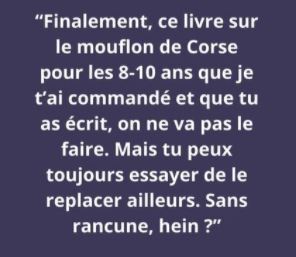

Le saviez-vous ? L’Etat n’a pas réussi à aider correctement les auteurs et autrices suite à la crise sanitaire sans précédent, tout simplement parce qu’il ne sait pas LES IDENTIFIER…

La mise en place d’un statut professionnel implique un préalable : l’identification des professionnels, car tous les auteurs et autrices ne sont pas nécessairement concernés par l’ensemble des problématiques de statuts.

Par exemple : Jean, prof de fac, touche moins de 1200 € de droits d’auteur par an. Il n’est pas concerné par le régime de retraite complémentaire des auteurs, puisqu’il a par ailleurs son propre régime complémentaire…

De nombreux auteurs et autrices ne sont pas concernés par les mêmes problématiques qu’un auteur exerçant son activité de création au titre de profession. Une autrice par ailleurs salariée aura moins de difficultés à toucher ses indemnités de congé maternité.

Pour autant, la professionnalité ne saurait être réservée aux seuls auteurs “à plein temps” ou qui n’exercent que cette seule activité. Après tout, un plombier à mi-temps est aussi un professionnel !

De plus, l’objectif n’est pas d’enlever des droits aux non professionnels mais bien de créer des droits plus protecteurs pour les professionnels, lesquels profiteront par effet d’ondulation à TOUS les auteurs et autrices

L’identification d’un corps professionnel est donc nécessaire pour construire un statut protecteur. Mais alors qu’est-ce qu’un professionnel ? http://urlr.me/5rvKV

Aujourd’hui, l’accès aux bourses, la prise en charge de la retraite complémentaire par la SOFIA, l’accès à la retraite complémentaire, etc. se font sur la base de critères essentiellement financiers qui varient selon chaque organisme.

D’un droit à l’autre, les auteurs et autrices, dont l’activité professionnelle est de créer, se retrouvent inclus ou exclus de manière totalement incohérente. Le revenu n’est pas un critère fiable. Les critères doivent être érigés afin d’inclure TOUS les professionnels.

Par exemple, une autrice qui travaille sur un livre pendant 2 ans pourra très bien ne toucher que très peu de revenus pendant cette longue période de travail. Pour autant, on ne peut douter de sa professionnalité.

Nous recommandons un statut professionnel à points lequel serait soumis aux instances représentatives pour qu’elles se l’approprient, le testent et l’ajustent en fonction des besoins spécifiques propres à certaines activités de création.

Ce statut tiendrait compte de l’ensemble des revenus artistiques (droits d’auteur, rencontres, bourses…) et aussi de l’activité avec les contrats signés, les formations initiales et continues, les événements de la vie (maladie, parentalité), etc.

Mesure 13 : Mettre en place des élections professionnelles

Le saviez-vous ?

Les auteurs ne peuvent pas voter pour leurs représentants. Nos élections professionnelles ont été supprimées. Depuis, nos représentants sont désignés par le ministre de la Culture…

Depuis 40 ans, le sens des réformes est de donner plus de poids aux partenaires sociaux, car la place laissée à la négociation collective est plus grande. C’est logique : si la norme est négociée, il est normal de questionner la représentativité de celles et ceux qui négocient.

Or, ce concept n’a jamais été discuté au sein du secteur de la création, car le ministère de la Culture ne s’est jamais approprié la notion de “démocratie sociale” et interrogé la légitimité des personnes présentes à la table des concertations lors de la négociation d’accords.

Pire, depuis 2014, il a privé les artistes-auteurs et autrices de la possibilité d’élire les administrateurs de leur organisme de sécurité sociale. Ce qui était transitoire a perduré et nous sommes privés de démocratie représentative pour décider de notre propre régime social.

Nous recommandons des élections professionnelles. Comme tout travailleur, les auteurs ont le droit fondamental de participer, par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, à la détermination collective de leurs conditions de travail.

Mesure 14 : Financer les organisations

représentatives grâce à la copie privée

Le saviez-vous ?

Les organisations professionnelles d’auteurs dépendent financièrement de subventions données au bon vouloir de sociétés privées

Défendant des travailleurs souvent très précaires, les organisations professionnelles d’auteurs et autrices ne peuvent pas compter sur les seules cotisations d’adhérents. Il faut mettre en place un fonds de financement du dialogue social dans le secteur de la création.

Les organisations professionnelles et syndicales doivent être dotées de véritables budgets de fonctionnement, car elles sont actuellement subventionnées en contrepartie d’actions plus ou moins éloignées de l’action syndicale (colloques, congrès, salons, prix ou répertoires…)

Elles tombent dans un cercle vicieux : en demandant des subventions tous les ans pour pouvoir survivre, et cela afin de pouvoir utiliser quelques bas de laine à la défense des intérêts moraux et matériels de la profession, faute de moyens exclusivement fléchés à cet endroit.

Les organismes de gestion collective qui les financent sont donc techniquement en mesure de leur couper les vivres sans avoir à se justifier auprès de qui que ce soit. L’existence même des différentes organisations professionnelles est donc toujours précaire.

Nous recommandons qu’un douzième des redevances annuelles “copie privée” soit automatiquement versé au fonds de financement du dialogue social du secteur de la création.

Ainsi, sur les 273 millions de redevances de la copie privée en 2020, 22,75 millions d’euros seraient automatiquement utilisés pour le fonctionnement annuel des organisations professionnelles et syndicales au service des auteurs et autrices.

Mesure 15 : Distinguer le rôle de

chaque acteur de l’écosystème

Le saviez-vous ?

Dans le milieu de la création, les sociétés privées peuvent négocier des accords à la place des syndicats. Or, elles ont en leur sein des auteurs vivants, des héritiers d’auteurs morts et parfois… des éditeurs (!) qui se sont des deux côtés de la négociation.

Actuellement, deux types de structures siègent dans les instances décisionnaires pour les artistes-auteurs. Les syndicats et organisations professionnelles d’auteurs d’une part, les organismes de gestion collective d’autre part.

Les syndicats sont définis par le caractère exclusif de leur objet : « l’étude, la défense des droits et la défense des intérêts moraux et matériels d’une profession ». Ils représentent les artistes-auteurs et défendent leurs conditions de travail.

Les organismes de gestion collective ont pour rôle de collecter et de répartir les droits d’auteur issus de la gestion collective. Les OGC participent également à la défense, à la construction du droit d’auteur et des droits liés aux œuvres de leur répertoire.

Si les OGC et les auteurs vivants peuvent avoir des intérêts parfaitement alignés, ce n’est pas toujours le cas. Difficile, en effet pour les OGC de soutenir une politique promouvant les auteurs vivants au détriment des héritiers d’auteurs morts qu’elles représentent aussi.

De plus, certains OGC comptent en leur sein des éditeurs et producteurs ce qui devrait les empêcher d’être considérés comme des représentants des auteurs. Là encore, parfois les intérêts sont communs, parfois non.

Enfin, les OGC s’intéressent, par nature, à l’exploitation des œuvres. Les questions qui concernent le quotidien des créateurs ne rentrent pas dans leur champ de compétence.

On peut se demander en quoi un OGC est légitime à discuter de la protection sociale des auteurs et autrices. On peut également se demander s’ il est vraiment concerné par les difficultés des autrices à recevoir leurs indemnités de maternité.

Nous recommandons que la représentation des artistes-auteurs et autrices soit clarifiée, puisqu’elle n’est pas adaptée à l’ensemble des problématiques professionnelles des auteurs et autrices.

Le rôle de chaque acteur, indispensable à l’écosystème, doit être clairement défini, afin que chacun puisse pleinement mener sa mission.

Mesure 16 : Intégrer des représentants

d’auteurs et autrices au sein du

Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

Le saviez-vous ?

La plupart des “représentants des auteurs” au sein du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique… ne sont pas des auteurs.

Pourtant, le CSPLA est chargé de régler les différends relatifs à l’application de la législation en matière de droit d’auteur et de se positionner sur des sujets qui mettent en cause les intérêts collectifs des métiers de la création (rémunérations, conditions de travail, etc.)

Il est évidemment indispensable que des juristes de haut niveau soient membres du CSPLA, mais il est tout aussi indispensable que des auteurs et autrices puissent y représenter leurs pairs et être entendus.

La composition du CSPLA soulève la question de sa représentativité : 70% des “représentants des auteurs” sont des représentants et salariés d’OGC alors que de nombreuses organisations professionnelles défendant les intérêts de milliers d’auteurs vivants n’y ont pas été nommées.

Nous recommandons que les organisations professionnelles d’auteurs et autrices, considérées comme représentatives d’après les élections professionnelles dûment organisées, y siègent en tant que représentants des auteurs et autrices.

Mesure 17 : Mettre en place un

centre national des artistes-auteurs et autrices

Le saviez-vous ?

Aujourd’hui, le ministère de la Culture ne sait pas dire combien d’auteurs sont professionnels, retraités. Combien sont plasticiens, scénaristes ? Combien exercent de multiples activités ? Comment peut-il mener une politique cohérente dans ces conditions ?

Cette année, la crise sanitaire a mis en évidence l’absence d’opérateur public capable de gérer les artistes-auteurs et autrices et le déficit de connaissance et d’identification de nos différents métiers de la création.

Nos organisations professionnelles font le constat malheureux que les artistes-auteurs et autrices sont dans l’angle mort des politiques publiques depuis des décennies. Les artistes-auteurs et autrices sont finalement une population mal connue du ministère de la culture lui-même.

Combien d’auteurs multi-activités ? Combien d’auteurs retraités ou aux minimas sociaux ? On ne le sait pas. Le ministère se retrouve en difficulté quand il s’agit de mener des actions en faveur des créateurs. Comment pourrait-il mener une politique efficace dans ces conditions ?

Actuellement, le ministère voit la création par le prisme de la diffusion des œuvres. Ses centres nationaux (de la Musique, du Livre, du Cinéma, etc.) offrent un éclairage utile, mais ils tendent à séparer des auteurs en catégories les privant d’une vision globale des métiers.

Or, la vision “sectorielle”, qui semble considérer qu’un auteur du livre n’a rien à voir avec un plasticien ou un compositeur a montré ses limites et a été facteur d’inégalités de traitement criantes pendant la crise que nous venons de traverser.

Rappelons-le, TOUS les artistes-auteurs, quel que soit leur moyen d’expression ou l’outil de diffusion de leurs œuvres partagent le même régime social et le même régime fiscal. TOUS partagent les mêmes difficultés. Et un même auteur peut évidemment créer des œuvres de divers types.

Un Centre National des artistes-auteurs permettra de développer les droits sociaux fondamentaux et de garantir les droits des artistes-auteurs et en leur donnant les moyens d’être mieux associés aux réflexions et négociations sociales qui les concernent.

Il pourra également être chargé d’une observation transversale des artistes auteurs, indépendamment des circuits de diffusion. Il est grand temps de mettre les auteurs au cœur des politiques publiques. Sans auteur, il n’y a pas d’œuvres, et plus rien à diffuser…

Nous recommandons la création d’un Centre national qui permettra aux artistes-auteurs et autrices d’être enfin doté d’un opérateur puissant permettant de résoudre leurs problématiques professionnelles.

Mesure 18 : Observer nos métiers

et lutter contre les inégalités

Le saviez-vous ?

Très peu d’auteurs et autrices issus de milieux sociaux défavorisés ou de la diversité accèdent aux métiers de la création. Pourtant, dans un idéal d’égalité, la création artistique est le lieu où tout le monde devrait pouvoir s’exprimer.

Un observatoire des métiers permettrait de mettre en œuvre un suivi statistique et qualitatif affiné et fiable. Pour gérer correctement une population de travailleurs, encore faut-il connaître ses particularités professionnelles !

L’observatoire serait doté d’un service dédié aux facteurs d’inégalités (selon l’origine sociale, géographique, ou le sexe) et chargé de mettre en place des mesures adaptées pour en neutraliser les effets

Nous recommandons de mettre en place un observatoire des métiers de la création pour repérer les facteurs d’inégalités et en neutraliser les effets. Cet observatoire serait intégré au sein du Centre National des Artistes-Auteurs.

Mesure 19 : Lutter contre les violences

psychologiques, sexistes et sexuelles

Le saviez-vous ?

Harcèlement, atteintes et comportements sexistes sont largement passés sous silence dans le monde du livre. Parce qu’ils n’existent pas ? Hélas, non…

Comme l’actualité l’a largement montré : le milieu du livre n’est absolument pas épargné par les agissements de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle. Mais ne nous voilons pas la face, les auteurs peuvent tout à la fois être victimes ou auteurs d’actes répréhensibles.

C’est bien l’ensemble de l’écosystème qui doit se saisir de ces questions, dans une démarche commune et transversale, à laquelle chacun (maisons d’édition, organisations de festivals, auteurs et autrices et autrices, etc.) devra apporter sa pierre

Il conviendrait notamment de mettre en place une cellule d’écoute et d’assistance dans le secteur de l’édition, de créer et faire appliquer des chartes de bonne conduite et des référents en salons, festivals.

Il faudrait également former les acteurs à la gestion des risques psychosociaux, et mettre en place un service dédié aux risques psychosociaux au sein de l’observatoire des métiers de la création préconisé précédemment (mesure 17).

Il conviendrait aussi d’adresser les questions sur le harcèlement moral et les violences psychologiques d’une manière générale afin de mettre à l’index et de combattre les comportements abusifs

Nous recommandons d’organiser des rencontres annuelles entre partenaires sociaux sur les questions de lutte contre les violences psychologiques, sexistes et sexuelles.

Au-delà des violences, ce sont les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et la qualité de vie des individus dans leurs sphères professionnelles qui doivent être au cœur de nos discussions, et de nos réflexions collectives.

Mesure 20 : Créer une carte professionnelle

d’artiste-auteur et autrice

Le saviez-vous ?

A défaut de critères clairs définissant la professionnalité des auteurs et autrices, ceux-là sont totalement invisibilisés. Une carte professionnelle leur permettrait d’être plus facilement identifié et d’obtenir la gratuité de certains services (musées, salons…).

Les musées et bibliothèques d’aujourd’hui sont emplis des œuvres créées par les artistes. Et l’accès à ces œuvres est une nourriture nécessaire à tout artiste pour produire, aujourd’hui, les œuvres qui seront dans divers lieux culturels demain.

Nous recommandons, une fois le corps professionnel déterminé, de mettre en place une carte professionnelle à destination des auteurs et autrices, laquelle serait attribuée chaque année pour leur permettre d’accéder à la gratuité de certains services.

Mesure 21 : Maintenir les aides professionnelles pour lutter contre les effets de la crise sanitaire Covid 19

Le saviez-vous ?

Alors qu’elle a cotisé toute sa carrière, une autrice ne touche parfois ses indemnités maternités que 6 mois APRÈS la naissance de son enfant. alors qu’elle devrait être indemnisée dès le premier jour de son congé maternité.

Les raisons de ces difficultés sont multiples : défaut d’information des auteurs/autrices, difficulté de formation des agents… Cela concourt à faire de nos demandes de prestations sociales un parcours du combattant. Le problème de non-recours aux droits sociaux est très grave.

A cela s’ajoutent des difficultés de compréhension du régime fiscal qu’il conviendrait de régler… L’État et la Sécurité sociale doivent informer les auteurs et autrices au sujet de leurs droits et obligations en matière sociale et fiscale.

Nos interlocuteurs sont trop nombreux (Agessa, MDA, Urssaf Limousin, CPAM, CAF, IRCEC…), et souvent les principaux intéressés ne savent pas ce qu’ils doivent faire pour démarrer leur carrière et actionner les prestations sociales tout au long de celle-ci.

Cette complexité structurelle est à l’origine d’un trop grand manque de transparence et d’un défaut d’efficacité. Voilà pourquoi il faut mettre en place un guichet unique chargé de la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.

Ce guichet permettra de renseigner sur tous les sujets sociaux et fiscaux. Il guidera les auteurs/autrices dans leurs démarches et rendra l’accès aux droits sociaux effectif pour que les auteurs et autrices bénéficient enfin des prestations sociales pour lesquelles ils cotisent.

Nous recommandons la mise en place d’un guichet unique pour une information et un accompagnement efficace. Les agents et agentes prestataires devront recevoir une véritable formation aux questions sociales concernant les auteurs et autrices.

Retrouvez notre plan complet au lien suivant :