Depuis 10 ans que j’exerce mon métier, j’ai un rêve fou. Osé même. Vous allez voir, c’est d’une audace incroyable : je rêve que sur les formulaires administratifs existe une case qui corresponde à mon statut. Un rêve très pragmatique, mais encore plus inatteignable que de vivre de ses créations en France, si si.

Être au monde… ou pas ?

Longtemps, mon statut, j’ai cru qu’il n’existait pas, comme beaucoup de mes pairs. Parce qu’à s’entendre dire par toutes les instances possibles qu’il n’y a aucune case pour nous, on finit par l’accepter. Par se résigner. Après tout, on l’a choisi, ce métier atypique, cette forme de marginalité… c’est peut-être le prix à payer ? Mais attendez un instant… nous sommes bien dans la société, non ?

Nous sommes des citoyens et citoyennes comme tout le monde, qui cotisons, payons nos impôts, vivons les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire… alors pourquoi à chaque fois qu’une situation concerne tous les Français et les Françaises, nous sommes ceux et celles pour qui ce sera… un peu différent. Pas adapté. Compliqué. IMPOSSIBLE.

Cela fait trois ans que je suis engagée socialement pour ma profession, à la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et maintenant aussi à la Ligue des auteurs professionnels. Ces dernières années, un certain nombre de réformes ont semé la panique dans notre profession déjà fragilisée. Tous ces changements ont jeté une lumière crue sur le traitement administratif chaotique réservé à tous les artistes-auteurs.

Ces anecdotes, ces histoires qu’on a et qui amusent vaguement à un repas de famille, quand elles ne scandalisent pas, ne sont pas juste personnelles. Ces impossibilités sont systématiques et révélatrices d’un grave de problème de fond qui a été parfaitement analysé par le rapport Bruno Racine. Des solutions d’ailleurs, nous en avons : elles sont à portée de main et demandent simplement un arbitrage politique favorable.

Auteur, autrice : une réalité multiple

Comme beaucoup de mes pairs, j’exerce plusieurs métiers en réalité, regroupés dans ce mot « autrice » : je suis écrivaine, scénariste et vidéaste. Mon statut en revanche, c’est artiste-auteur. C’est un régime social et fiscal dans lequel on retrouve de nombreux métiers créatifs : écrivain ou écrivaine, photographe, dessinateur ou dessinatrice, scénariste, auteur compositeur, sculpteur ou sculptrice, plasticien ou plasticienne, etc.

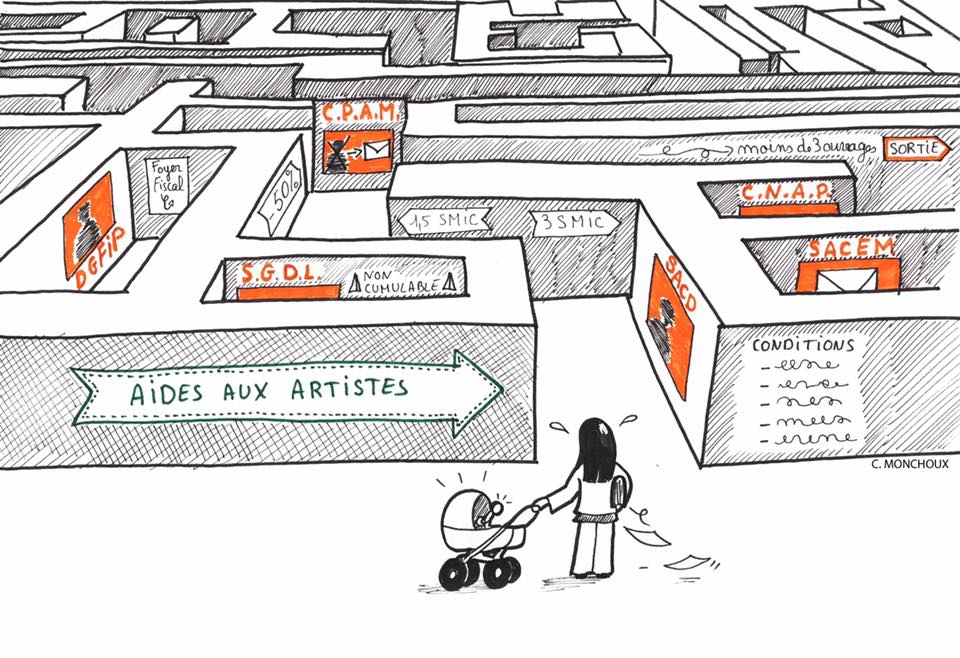

Comme nous devons composer avec un statut bricolé depuis 1975, qui pourrait avoir ses qualités s’il ne cessait d’être complexifié, l’administration elle-même ignore souvent TOUT de ce que c’est, un artiste-auteur. Intermittent du spectacle, ça va, on connaît. Mais artistes-auteurs ? C’est quoi, ça ? Dans un régime à cheval entre salarié et indépendant, on nous donne souvent le moins bon de chaque monde. Quand on a accès à quelque chose.

À chaque démarche administrative, il faut chercher « autre », et même dans ce cas, on peut s’être trompé de case… car on sera selon les situations et les guichets assimilés indépendant ou salarié. Ou rien. Cela explique le nombre incroyable de non-recours sociaux, souvent dramatiques.

On parle de parents qui n’ont jamais posé un congé parental. On parle de personnes malades qui n’arrivent pas à obtenir leurs indemnités alors qu’elles cotisent. On parle aujourd’hui d’avoir « en principe » accès au fonds de solidarité de l’État. En principe, mais en pratique seulement pour ceux et celles ayant un numéro de SIRET. Et comme notre statut mixe deux types de régimes fiscaux, certains artistes-auteurs en ont un, d’autres pas.

On nous promet que le dispositif est en cours d’adaptation. Bientôt, sur le formulaire de la DGFIP, on verrait apparaître une CASE ARTISTES-AUTEURS. Croyez-le ou non, avoir sa case sur un formulaire administratif, ce serait une victoire incroyable. On l’attend, cette case. On attend ce jour où on pourra vraiment trouver notre place sur un bout de papier, qui nous indique que nous ne sommes pas totalement exclus de ce système.

Du faux métier aux vrais ennuis

Maintenant, je vais vous raconter une histoire que je n’avais jamais dite, même pas à mes proches. Parce que c’est le genre d’histoire, quand vous la racontez, qui fait que les gens vont répondent : « Mais tu vois, je te l’avais dit, que ce n’est pas un VRAI MÉTIER ! ». Et ça, c’est sûrement le plus douloureux à entendre, quand vous dédiez votre vie à la création. Parce que c’est une vocation, une vocation pour laquelle vous serez parfois reconnu et rémunéré, parfois pas.

Et même quand vous avez décroché le Graal, que vous avez obtenu la reconnaissance, la possibilité de vivre de vos œuvres, vous devez continuer de lutter contre le scepticisme, serrer contre vous vos idées, retourner à l’ouvrage et défier les statistiques. Les carrières créatives sont par essence incertaines. Mais ces petits riens de l’administration sont souvent ce qui vous ramène au point de départ. Il n’y a pas de case. Même quand vous avez fait de votre activité créative un véritable travail, qui s’inscrit dans des industries, dans une économie, ce métier, il n’existe pas. Il est invisibilisé.

Il y a 6 ans environ, anomalie statistique, je vivais déjà de mes romans – je gagnais un SMIC, j’étais une jeune femme indépendante, j’affectionnais mon 14 m2 s et je vivais pleinement mon choix malgré la précarité constante. J’exerçais cette activité à plein temps, je ne manquais pas de sollicitations pour des projets. Pour envisager une évolution professionnelle mêlant créativité et recherche, j’ai pris une grande décision : reprendre des études, dans un cursus très exigeant auquel j’aspirais depuis longtemps.

J’ai fait des dossiers, passé des entretiens, pour obtenir une équivalence et entrer directement en deuxième année. MAIS je travaillais en parallèle, c’est ainsi que je gagnais ma vie : j’écrivais et publiais des livres, je faisais des tournées, j’avais des rendus, des engagements, etc. J’avais donc aussi des impératifs professionnels incontournables, et il était hors de question d’abandonner un projet pour l’autre. J’ai démarré les cours, mon premier semestre, mais je devais être absente pour certains TD. Je me suis donc rendue au secrétariat pour demander si je pouvais avoir accès à la « dispense d’assiduité » pour les travailleurs. Enthousiasme :

« Vous travaillez ? Évidemment, bien sûr, venez, on va faire un dossier. Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?

– Auteur (je disais auteur à l’époque).

(SILENCE)

– Mais c’est-à-dire ?

– Auteur, j’ai publié une dizaine d’ouvrages, je fais des scénarios… »

Les secrétaires ont regardé d’un œil circonspect l’épaisse liasse de papiers que j’avais apportée, pour me prémunir. Mes contrats, mes notes de droits d’auteur, mes redditions de compte… pour me dire que non, ce n’était pas un travail. Impossible. Auteur ? Même si vous gagnez votre vie avec, ça ne peut pas être UN MÉTIER, il n’y a pas de contrat de travail. Non, vraiment… ça ne va pas être possible. Pas de case correspondant. Salarié ? Pas d’employeur ou de bulletin de salaire. Indépendant ? J’avais des contrats qui me lient pour 70 ans après ma mort avec des entreprises.

Je suis restée là, dans ce secrétariat, après tout ce parcours du combattant, dans ce vague sentiment d’injustice qui n’aura de cesse de décupler au fil des années en fonction de toutes ces histoires du même genre qui auront jalonné mon parcours professionnel. Ces études, il allait falloir y renoncer.

Travail. Du lat. Tripalium : torture

Parce qu’aux yeux de la société, mon travail, ce n’est pas un travail. Paradoxalement, en revanche, dans les entreprises qui vendent et exploitent mes créations, tout le monde travaille. Et dans la boîte mail, il faut vite répondre pour honorer telle ou telle deadline.

J’avais cru qu’il y avait un moyen de rentrer dans l’une des cases. De concilier travail et études, comme je l’avais fait quelques années auparavant quand j’étais en poste dans une entreprise et que je faisais mon Master 2 en même temps.

Cette anecdote personnelle pour vous dire qu’une case, ce n’est pas anodin. Une case, c’est une place. C’est une existence. Et dans le cas du formulaire de la DGFIP, ou sur le site de la sécurité sociale, plus qu’un carré à cocher, c’est la garantie d’un accès RÉEL des artistes-auteurs à leurs droits. Des droits bien présents dans les textes de loi, mais si difficiles à obtenir dans la vie.

Aujourd’hui, nombreux sont mes collègues dans des situations de grande précarité. Avant même la crise sanitaire, la profession était déjà dans une crise sociale, administrative et économique sans précédent. Les conséquences sur nos revenus vont s’inscrire dans la durée. Nombre de mes pairs ne peuvent avoir accès au dispositif « spécifique » mis en place par la SGDL avec le soutien du CNL, du fait des critères restrictifs ou trop éloignés de nos pratiques.

C’est en particulier le cas des jeunes et des femmes, pourtant la population que le Rapport Racine a pointée comme étant la plus évincée des carrières créatives. Ils ne peuvent non plus avoir accès au fonds de solidarité, faute d’un détail qui n’en est pas un : un numéro de SIRET. Pourtant, les critères du fonds de solidarité, nous venons de l’apprendre, vont enfin s’assouplir pour un accès plus grand à toutes les professions aux revenus irréguliers et aléatoires, comme les nôtres. Mais il manque encore un élément au puzzle : LA CASE.

Alors ma question est simple : à quand une case artistes-auteurs ? Qui travaille sur ce sujet en ce moment ? Peut-on les contacter directement ? Peut-on avoir des indications sur sa date de mise en place ?

Les artistes-auteurs, c’est 270 000 personnes en France. Nous ne demandons pas la lune. Juste d’accéder à ce que le ministre de la Culture a promis comme effectif.

Donnez-nous une case.